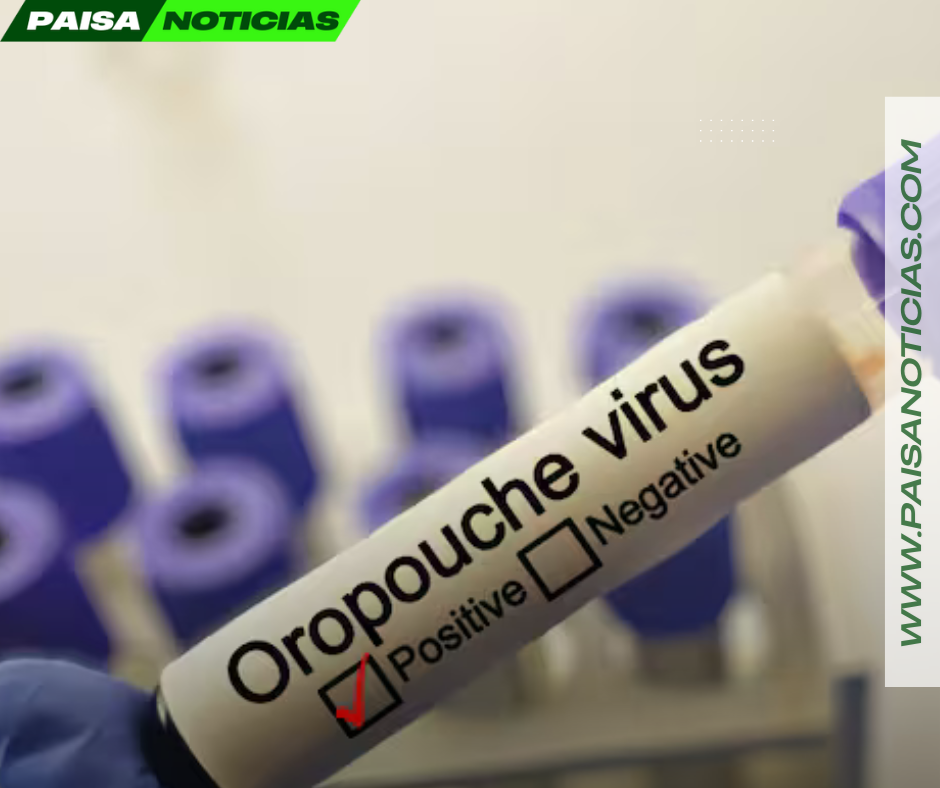

Mientras los focos de atención sanitaria en Colombia están puestos sobre enfermedades ampliamente conocidas como el dengue y la fiebre amarilla, un nuevo actor ha comenzado a ganar terreno en los informes epidemiológicos: el virus de Oropouche. Aunque su irrupción ha sido más discreta, las casi 7.000 infecciones confirmadas en lo que va del 2025 lo convierten en un fenómeno que las autoridades ya no pueden seguir viendo como anecdótico.

El Oropouche pertenece a la amplia familia de los arbovirus, aquellos virus transmitidos por artrópodos —mosquitos, principalmente— que cada tanto ponen en jaque los sistemas de salud. Si bien su nombre aún no tiene la resonancia de otros patógenos tropicales, los especialistas han comenzado a levantar la voz: el desconocimiento, más que la letalidad, es su principal riesgo. Y ese riesgo crece con cada semana en que el virus sigue avanzando sin vigilancia ni claridad diagnóstica.

Uno de los aspectos más inquietantes que han emergido en los círculos científicos es la posibilidad de que el virus de Oropouche esté asociado, en ciertos casos, con malformaciones congénitas. Aunque aún no hay evidencia concluyente, el simple hecho de que esta hipótesis esté sobre la mesa remite inevitablemente al recuerdo del zika, un virus que en su momento fue subestimado hasta que fue demasiado tarde. Las autoridades no pueden permitirse repetir el mismo error.

En Colombia, la presencia de arbovirus ha sido constante, y su impacto, muchas veces devastador. El dengue, por ejemplo, ha vivido picos epidémicos recurrentes que colapsan hospitales y agotan los recursos locales. La fiebre amarilla, que parecía controlada en amplias regiones del país, ha reaparecido con fuerza en departamentos como Tolima. Y ahora, Oropouche se suma a ese paisaje inestable y desafiante para la salud pública.

El problema, como en tantas otras ocasiones, es doble: por un lado, la falta de capacidad diagnóstica específica hace que muchos casos de Oropouche se confundan con otras virosis febriles. Por otro, la escasa conciencia pública sobre el virus impide que se tomen precauciones a tiempo. El resultado es un círculo vicioso donde la enfermedad se mueve libremente entre vectores y comunidades vulnerables, sin que se activen alarmas con la prontitud necesaria.

En las regiones amazónicas y zonas selváticas de otros países latinoamericanos, el Oropouche ya es una amenaza conocida. Brasil, Perú y Venezuela han reportado brotes periódicos en la última década. Sin embargo, el ingreso sostenido del virus a territorios colombianos, en especial en climas cálidos y húmedos donde los vectores se reproducen con facilidad, obliga a repensar las estrategias de vigilancia epidemiológica y control vectorial.

La experiencia acumulada con otros arbovirus debería servir como hoja de ruta. No se trata de sembrar alarmismo, sino de prevenir la propagación de un patógeno que, si no se entiende a tiempo, puede convertirse en un nuevo protagonista de las crisis sanitarias regionales. Los epidemiólogos insisten en que la rapidez con que se toman las decisiones puede ser la diferencia entre contener un brote o lidiar con una epidemia.

Por ahora, el virus de Oropouche se mantiene en una especie de limbo: lo suficientemente presente para preocupar a los expertos, pero aún invisible para gran parte de la ciudadanía. Y en esa invisibilidad reside su mayor peligro. Porque, como ya lo ha demostrado la historia reciente de la salud pública, subestimar a un virus es siempre el primer paso para dejarlo ganar.